Vor allem in mittelständischen Unternehmen taucht schnell ein praktisches Problem auf: Wer unterschreibt, wenn die Geschäftsführung nicht da ist? Verträge, Bankgespräche, Personalentscheidungen – vieles duldet keinen Aufschub. Genau dafür gibt es die Prokura. Sie gibt Führungskräften verbindliche Befugnisse und entlastet die Geschäftsführung. Damit solche Regelungen funktionieren, muss die Form zur Struktur des Unternehmens passen.

Inhalt

- Was ist ein Prokurist?

- Wer erhält Prokura?

- Was Prokuristen dürfen und was nicht

- Was verdienen Prokuristen?

- Verschiedene Prokura-Formen: Welche passt zu Ihrem Unternehmen?

- Fazit

Was ist ein Prokurist?

Die Prokura ist die umfangreichste Vertretungsform des Kaufmanns im Handelsrecht. Sie wird vom Inhaber eines Handelsgeschäfts (z. B. Geschäftsführer, Vorstand) erteilt und muss ins Handelsregister eingetragen werden. Sie bietet eine umfassende Vertretung in allen Bereichen des Handelsgeschäfts. Vereinfacht gesagt, darf ein Prokurist (als Träger dieser Vertretungsform) fast alle Geschäfte und Rechtshandlungen durchführen, die zum Betrieb des Unternehmens gehören. Dazu zählen etwa:

- Vertragsabschlüsse aller Art (z. B. Kauf-, Liefer-, Arbeitsverträge)

- Einstellung und Entlassung von Mitarbeitenden

- Aufnahme von Krediten

- Prozessführung vor Gericht

- Errichtung von Zweigniederlassungen

Dass es sich um eine gesetzlich geregelte Vertretungsform handelt (§ 49 HGB), trägt zur Rechtssicherheit bei. Das heißt, der Geschäftsherr kann nicht willkürlich über die Rechtswirkungen entscheiden. Geschäftspartner können sich also auf den gesetzlich garantierten Umfang verlassen, da sie im Außenverhältnis nicht wirksam eingeschränkt werden kann. Und das ist genau der Grund, weshalb eine Prokura zur wesentlichen Erleichterung und Beschleunigung des Geschäfts- und Wirtschaftsverkehrs beiträgt.

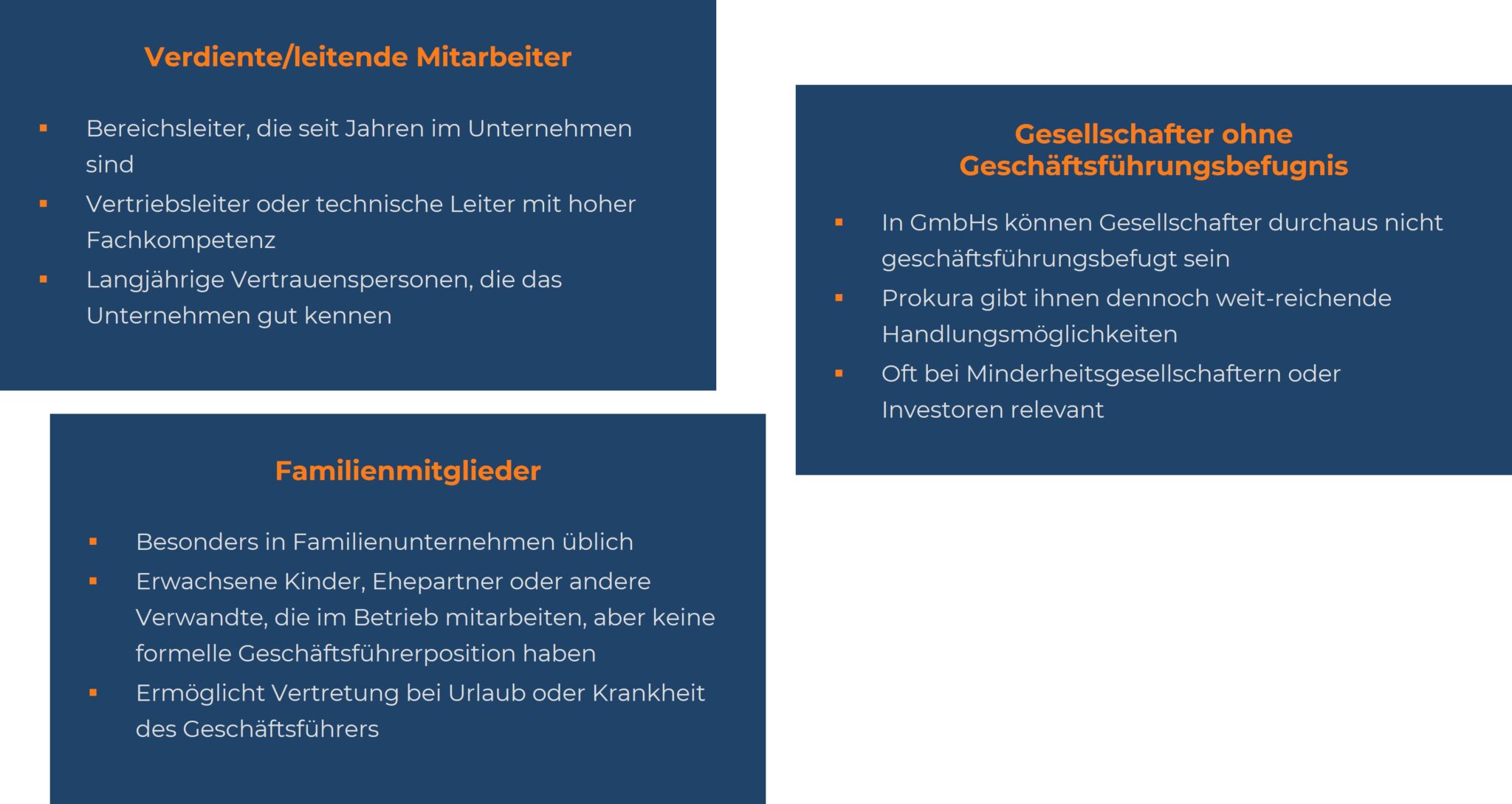

Wer erhält Prokura?

Typische Konstellationen in der Praxis

Ein Maschinenbauunternehmen verhandelt seit Wochen mit einem Großkunden über einen Wartungsvertrag. Am Freitagvormittag ruft der Kunde an: „Wir brauchen heute noch die unterschriebene Vereinbarung, sonst geben wir den Auftrag woanders hin.“

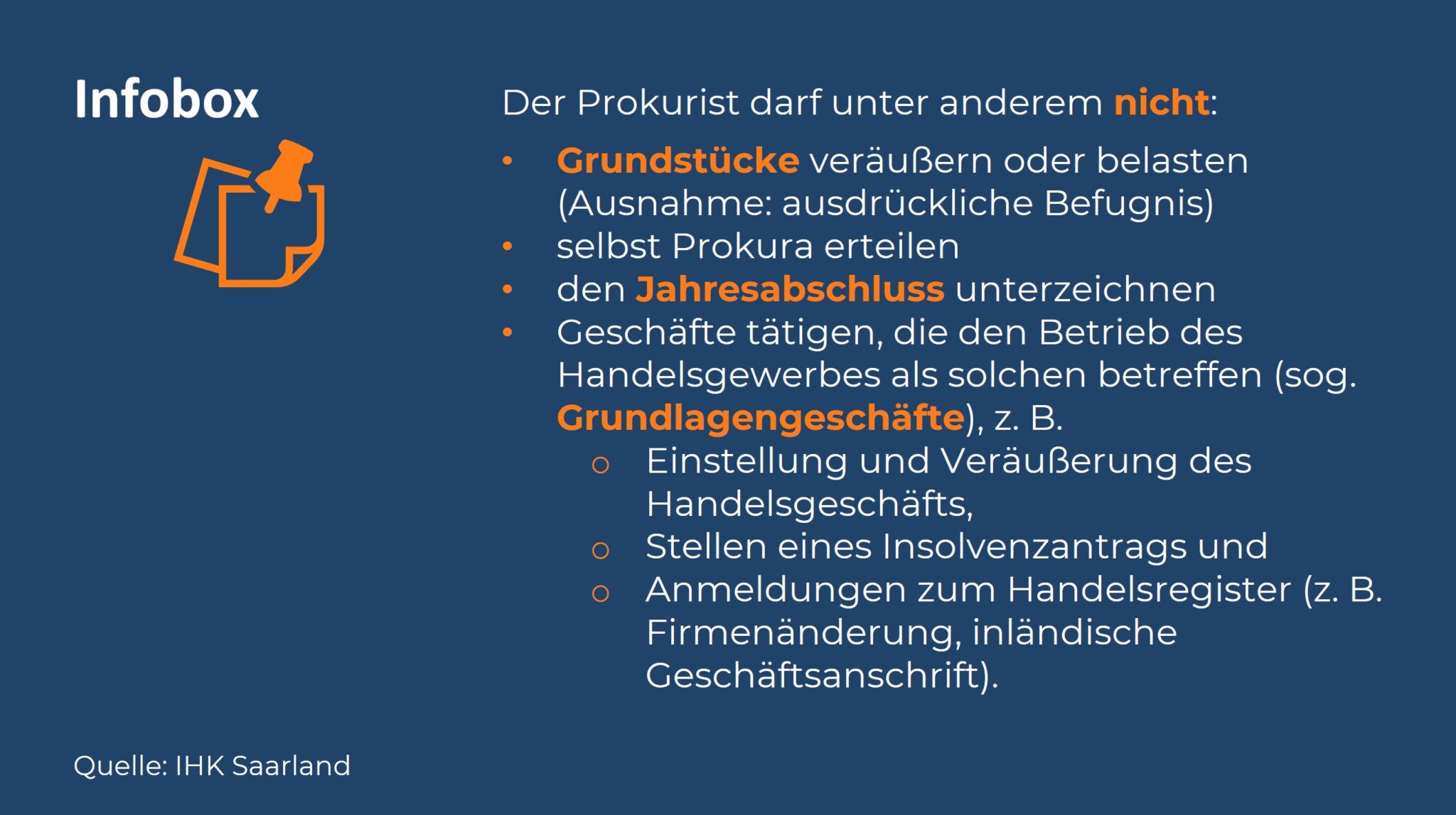

Was Prokuristen dürfen und was nicht

Auch wenn ein Prokurist sehr weitreichende Befugnisse hat, gibt es klar gesetzlich oder praktisch definierte Grenzen, die er nicht überschreiten darf. So umfasst die Prokura grundsätzlich keine Vertretung in Grundlagen- bzw. Strukturentscheidungen. Diese Aufgaben sind der Geschäftsführung oder den Eigentümern vorbehalten.

- Innenverhältnis (im Unternehmen): Intern können Aufgaben und Grenzen der erteilten Prokura definiert werden, z. B. welche Abteilung der Prokurist leiten oder welche Budgets er verwenden darf.

- Außenverhältnis (gegenüber Dritten): Ein Prokurist kann alle Geschäfte des Unternehmens im Rahmen seiner Prokura abschließen. Intern vereinbarte Einschränkungen (z. B. maximale Beträge) gelten aber gegenüber Geschäftspartnern nicht.

Was verdienen Prokuristen?

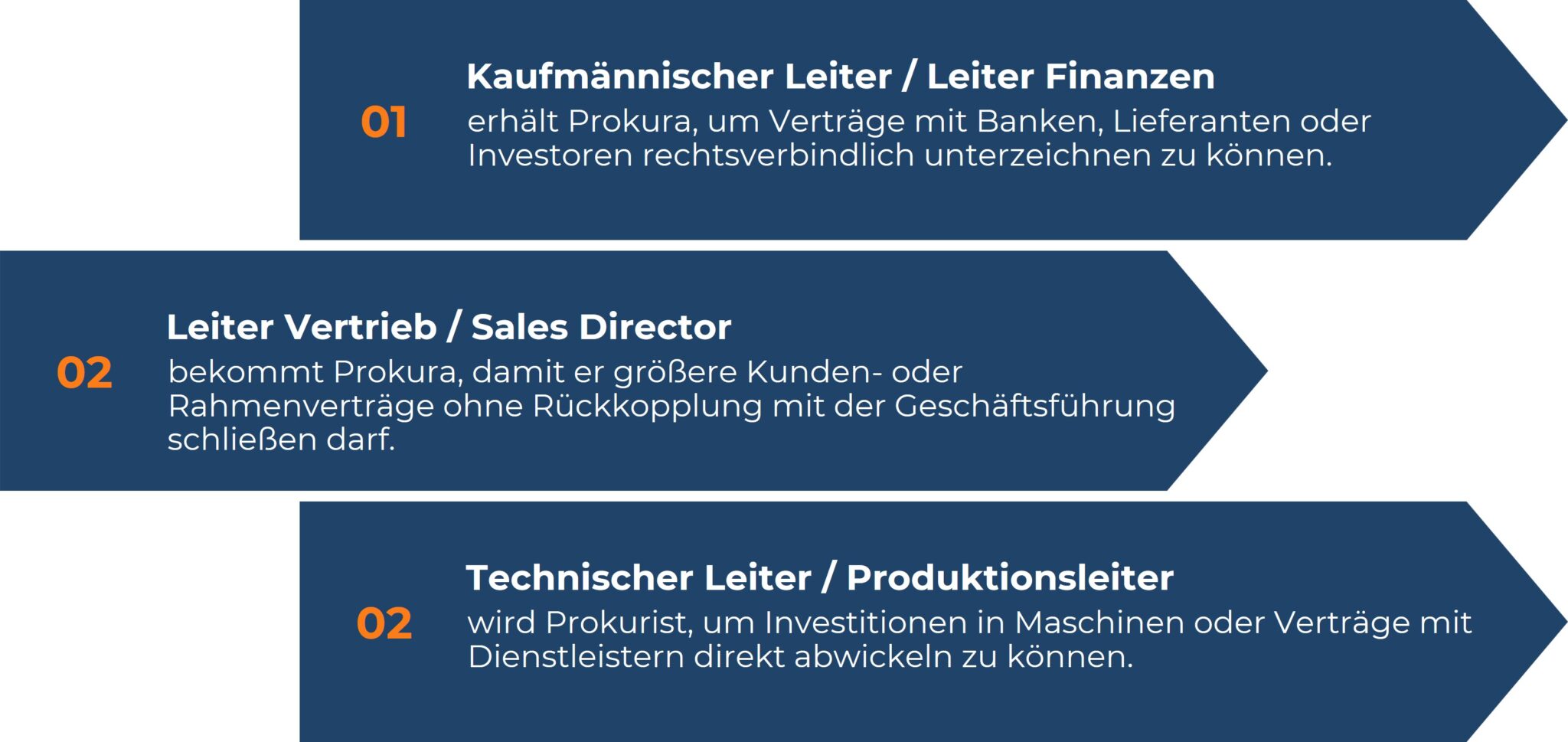

- Kleinere und mittelständische Unternehmen (oft inhabergeführt): Dort übernimmt der Prokurist nicht nur die Vollmacht, sondern eine klar umrissene operative Leitungsaufgabe wie etwa die kaufmännische Leitung, Standortleitung oder die Verantwortung für einen bestimmten Geschäftsbereich. Die Prokura wird dann als Signal gesetzt: „Diese Rolle ist erweiterter Geschäftsführungskreis.“

- Familienunternehmen oder Konzerntöchter: Hier werden Prokuristen gezielt gesucht, um die operative Führung mit rechtlicher Vertretungsmacht zu kombinieren, häufig in den Bereichen Finanzen, Vertrieb oder Technik. Das hat den Vorteil, dass jemand verbindlich entscheiden und unterzeichnen kann, ohne gleich in die Geschäftsführung berufen zu werden.

Man sucht also selten „nur einen Prokuristen“, sondern meist eine Führungsrolle plus Prokura. Aber die Prokura wird in der Ausschreibung betont, weil sie Teil des Anforderungsprofils ist, die Entscheidungsbefugnisse klarstellt und klar zu normalen Führungspositionen abgrenzt. Und sie dient nicht selten als Attraktor für erfahrene Führungskräfte.

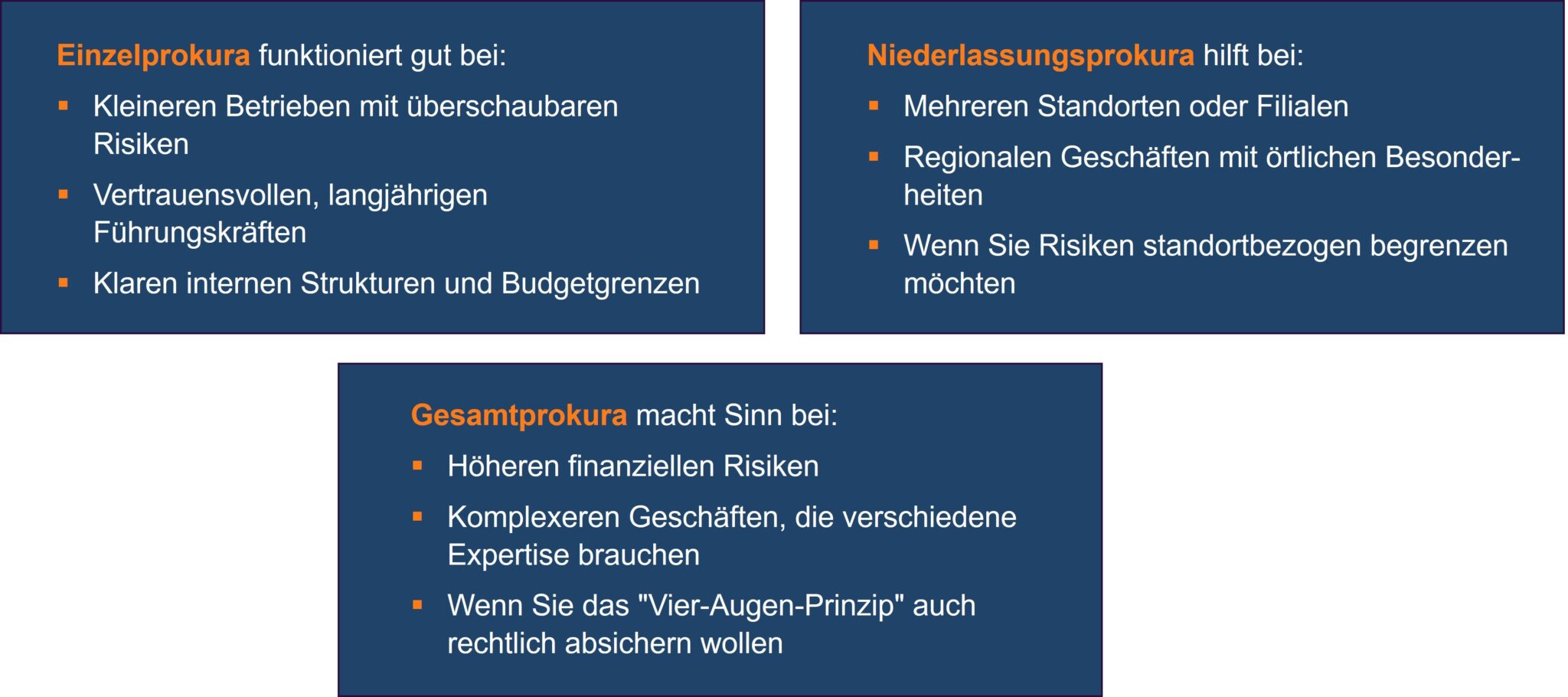

Verschiedene Prokura-Formen: Welche passt zu Ihrem Unternehmen?

Gesamtprokura

- bei hohen Risiken oder großen Geschäften,

- wenn verschiedene Fachbereiche sich ergänzen sollen und

- als Schutz vor Fehlentscheidungen einzelner Personen.

Kombinierte Lösung (halbseitige Gesamtprokura)

Niederlassungsprokura (§ 50 HGB)

- schnelle Entscheidungen vor Ort

- klare Abgrenzung der Verantwortung

- begrenzte Risiken pro Standort

Welche Prokura-Form passt zu Ihrem Unternehmen?